法悟 | 酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶机动车是否可能成立危险驾驶罪

2024-02-05

随着车辆自动驾驶相关软件和硬件技术的发展,世界范围内,车辆的自动驾驶功能越来越成熟,车辆的行驶开始逐渐由“人驾驶车辆”向“人设定目的地后车辆自主行驶”演进。目前在国内,部分汽车厂商已经可以实现L2级别的自动驾驶,如特斯拉的Model 3、Model Y等车型可以通过付费购买EAP增强版智能驾驶或者FSD完全自动驾驶的功能,实现高速公路上的自动辅助导航驾驶、自动辅助变道、自动泊车等功能。蔚来的ET5、ET7等车型可以通过付费购买XPILOT 3.0或者XPILOT 3.5的功能,实现高速公路和城市道路上的自动辅助导航驾驶、自动泊车等功能。

既然自动驾驶技术可以使车辆的行驶一定程度上排除驾驶员的错误判断导致的危险,换言之,成熟的自动驾驶技术可以“解放驾驶员的双手”,随之而来的问题便是,在自动驾驶技术日渐普及的今天,酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶机动车是否可能成立危险驾驶罪呢?要回答这个问题,就必须从自动驾驶技术的级别出发,分析各级自动驾驶技术对应的责任主体,最终厘清驾驶员使用各级自动驾驶技术可能面临的责任。

一、自动驾驶技术的等级

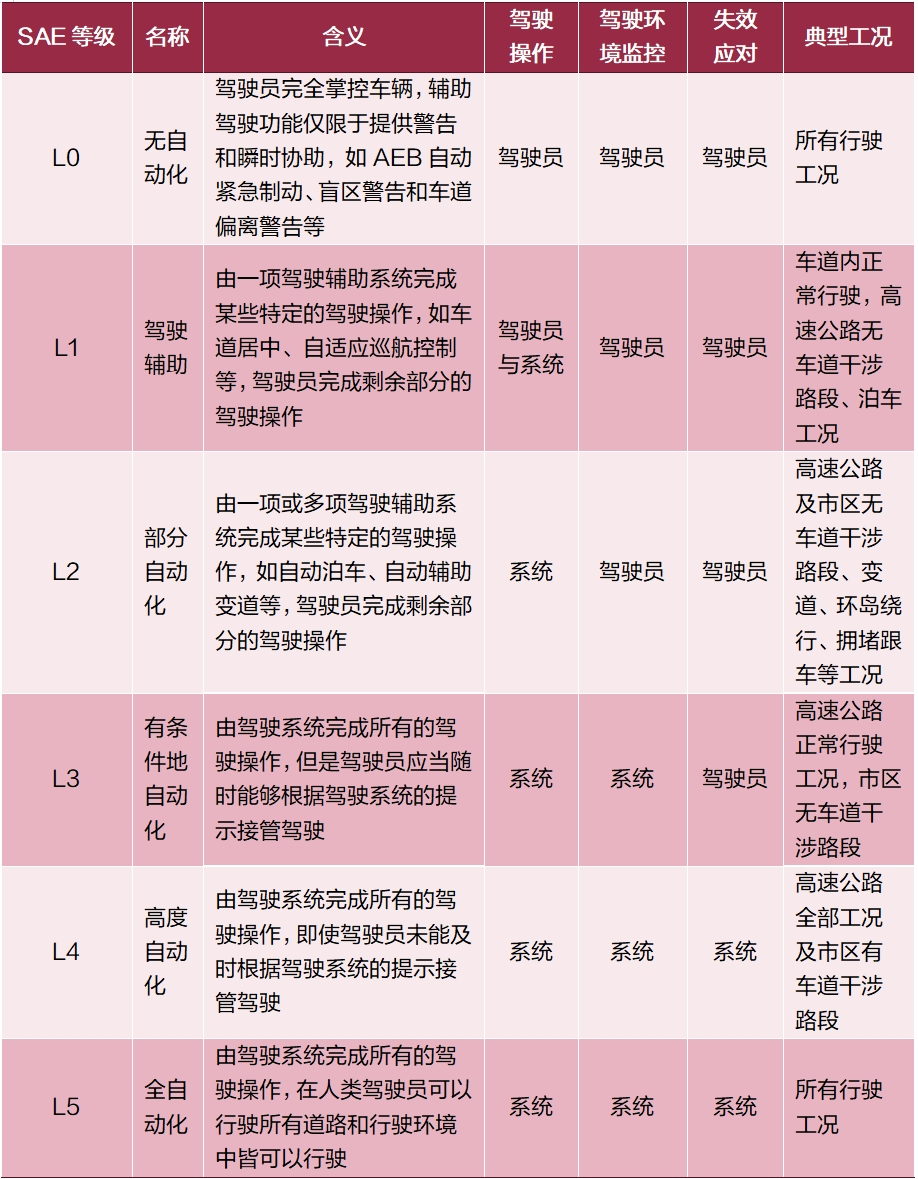

一般社会观念中的自动驾驶是一个宽泛的概念,它包括了完全自动驾驶和不完全自动驾驶。而从技术的角度看,自动驾驶技术内部存在多个等级。根据国际汽车工程师协会(SAE International)2014年提出的认定规则,自动驾驶技术分为6个等级,即无自动化(Level 0)、驾驶辅助(Level 1)、部分自动化(Level 2)、有条件的自动化(Level 3)、高度自动化(Level 4)、全自动化(Level 5)。其具体内容如下表:

如上表,根据驾驶员是否需要或可能需要参与驾驶工作,自动驾驶汽车可分为两类:一是驾驶员需要或可能需要参与驾驶工作中的汽车(L0、L1、L2、L3),在此类中,由自动驾驶系统和驾驶员共同驾驶汽车,根据自动等级的高低,去分担直接的驾驶操作、驾驶环境监控、失效应对三个方面,并且随着等级的提升,自动驾驶系统操控驾驶的范围越来越大。二是驾驶员完全不需要参与到驾驶工作中的汽车 (L4、L5),在此类中,L4、L5之间的区别与驾驶的操控无关,仅与行驶工况有关。甚至对于L5级别的汽车,可以认为其并不存在“驾驶员”。

从上述划分可看,虽然L3被划入驾驶员需要或可能需要参与驾驶工作中的汽车,但实际上,L3汽车只有在特殊情况下需要驾驶员接管驾驶,并不完全需要驾驶员。而L0、L1、L2则需要驾驶员的全程驾驶。

除了国际标准外,我国相关部门同样发布了对自动驾驶汽车的分级标准。2021年8月20日,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会发布的《汽车驾驶自动化分级》同样对自动驾驶进行了分级,该标准自2022年3月1日起实施。分级将汽车驾驶自动化等级划分为6个级别,分别为0级至5级。0级驾驶自动化(应急辅助)系统不能持续执行动态驾驶任务中的车辆横向或纵向运动控制,但具备持续执行动态驾驶任务中的部分目标和事件探测与响应的能力。1级驾驶自动化(部分驾驶辅助)系统在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向或纵向运动控制,且具备与所执行的车辆横向或纵向运动控制相适应的部分目标和事件探测与响应的能力。2级驾驶自动化(组合驾驶辅助)系统在其设计运行条件下持续地执行动态驾驶任务中的车辆横向和纵向运动控制,且具备与所执行的车辆横向和纵向运动控制相适应的部分目标和事件探测与响应的能力。3级驾驶自动化(有条件自动驾驶)系统在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务。4级驾驶自动化(高度自动驾驶)系统在其设计运行条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略。5级驾驶自动化(完全自动驾驶)系统在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略。

由此可见,SAE标准的区分标准和我国采用的区分标准在实质上是相同的,SAE标准下L0、L1、L2、L3、L4、L5分别对应我国分级中的0级(应急辅助)、1级(部分驾驶辅助)、2级(组合驾驶辅助)、3级(有条件自动驾驶)、4级(高度自动驾驶)、5级完全自动驾驶。狭义地看,只有L4、L5两个级别才能称之为真正意义上的自动驾驶(即在汽车行驶过程中完全不需要驾驶员的参与)。4级、5级自动驾驶汽车不仅可以持续独立执行全部动态驾驶任务,而且可以自动执行最小风险策略,汽车使用者无需介入驾驶过程,也不再被界定为“后援用户”,当然更无需时刻监管汽车驾驶状况。

二、酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶机动车的责任主体

我国《道路交通安全法》在2021年3月的修订建议稿首次涉及“自动驾驶”内容,其中第155条中提出,具有自动驾驶功能的汽车开展道路测试,应当在封闭的道路场地内测试合格,取得临时汽车车牌,并且按照规定在指定的时间和区域内开展测试。经测试合格的自动驾驶汽车依照有关法律规定准予生产、进口和销售。如果需要上路行驶的,应当申请机动车车牌号。其第二款规定则是对测试风险后的责任承担有了较为明确的划分,规定为“发生道路交通安全违法行为或者交通事故的,应当依法确定驾驶员、自动驾驶系统开发单位的责任,并依照有关法律法规确定损害赔偿责任。构成犯罪的,依法追究刑事责任。”然而,在正式稿中,该条却并未通过。可见,在全国范围内,驾驶自动驾驶汽车的责任主体尚不明朗。

除《道路交通安全法》草案外,个别地方也对自动驾驶汽车的责任进行了规定,如2022年2月15日施行的《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》规定,自动驾驶汽车在自动驾驶模式下发生交通事故并造成损害,由开展智能网联汽车测试与应用活动的单位依法先行承担相应的赔偿责任,并可依法向相关责任方追偿。然而,上海市的规定并未建立在对自动驾驶汽车进行严格分类的基础上。实际上,车辆配备的自动驾驶技术等级的不同决定了驾驶者在驾驶汽车时注意义务的种类和程度的大小。2023年8月7日发布的《江苏省道路交通安全条例》则规定当有条件自动驾驶汽车(3级)、高度自动驾驶汽车(4级)发生交通肇事,由驾驶员承担责任(这是建立在该条例要求高度自动驾驶汽车必须配备驾驶员的基础上),而当完全自动驾驶汽车发生交通肇事,则由自动驾驶汽车所有人、管理人承担责任。换言之,根据《江苏省道路交通安全条例》,驾驶(或言“乘坐”,因为5级自动驾驶汽车不配备驾驶员)5级自动汽车的人不对车辆引发的交通事故承担责任。虽然该条例并未对承担责任的情形、责任的形式和责任的大小进一步细化,但无论是从法理上还是现行规定中都可以看出,对自动驾驶汽车交通肇事的归责需要考虑汽车的人工智能化程度并进行分类处理。

所谓危险驾驶罪,是在道路上驾驶机动车,存在《刑法》规定的四种情形的,这四种情形的第二种便是“醉酒驾驶机动车的”。可见,构成危险驾驶罪,其行为主体必须具有“在道路上驾驶机动车”的行为。如上所述,根据我国对自动驾驶汽车的分级而言,0级至2级自动驾驶汽车的操作者只能是驾驶员,因而驾驶员当然是行为主体即责任主体。3、4级自动驾驶汽车则较为特殊,其存在系统驾驶和驾驶员驾驶两种状态,对于3级自动驾驶汽车,在驾驶员接管驾驶状态下,驾驶员可以成为危险驾驶罪的行为主体即责任主体;对于4级自动驾驶汽车,驾驶员虽然没有接管驾驶的义务,但仍能够实现对车辆的驾驶操作,因而也可以成为危险驾驶罪的行为主体即责任主体。对于5级自动驾驶汽车,由于其操作者并非驾驶员,甚至根本设置驾驶员席位,因而一般情况下不存在成立危险驾驶罪的可能。

三、酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶机动车的责任分析

(一)酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶0级至2级自动驾驶汽车

如上所述,0级至2级自动驾驶汽车的驾驶操作大多是由驾驶员完成,就自适应巡航控制、辅助变道等功能而言,必须是驾驶员自主驾驶机动车到达特定的行驶工况后方可开启。因此,一般情况下,酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶0级至2级自动驾驶汽车应成立危险驾驶罪。

但需要注意的是,如果行为人仅酒后使用2级自动驾驶汽车中的自动泊车功能进行泊车,则一般不成立危险驾驶罪。理由有二:其一,根据《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》(2023)之规定,在居民小区、停车场等场所挪车、停车入位等短距离驾驶机动车的,只要不存在该意见第10条之规定的情形,便可以认为情节显著轻微、危害不大从而不作为犯罪处理;其二,相较于自适应巡航控制、辅助变道等需要依赖于驾驶员驾驶在先的功能,自动泊车功能可完全排除驾驶员的驾驶,即行为人并非驾驶行为的主体,不可能成立危险驾驶罪。

(二)酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶3、4级自动驾驶汽车

如上所述,3级自动驾驶汽车可以在特定工况下实现系统对所有驾驶操作的控制,具体表现即驾驶员的双手可以离开方向盘,也不必对驾驶环境进行监控。但由于3级自动汽车在特定情况下需要驾驶员能够随时根据系统提示接管驾驶,对于危险驾驶罪的成立与否需要分情况讨论。

1.车辆通过自动驾驶安全到达目的地的

在这种情况下,虽然行为人负有及时接管车辆的义务,但该义务并未被触发,其客观上未驾驶机动车。此时,不宜认定行为人成立危险驾驶罪。另外,需要说明的是,虽然《江苏省道路交通安全条例》规定了4级及以下自动驾驶汽车的驾驶员需要对道路交通安全违法行为承担责任。但一方面,该条例仅为江苏省的地方条例,不具有普遍适用性;另一方面,该条例仅规定了“公安机关交通管理部门依法对机动车驾驶人实施处罚”,并不意味着行为人需要承担刑事责任。《刑法》具有谦抑性,笔者认为,既然3级及以上的自动驾驶汽车在通常情况下可以执行全部的动态驾驶任务,驾驶员应当有权享受汽车安全行驶所带来的便利,即使需要对此承担责任,基于成熟的自动驾驶技术对其注意义务的减轻,其也仅需承担行政责任,无须上升至刑事责任。

2.行为人未能根据系统提示及时接管驾驶因而造成交通事故的

在这种情况下,需要考察行为人的主观心态,若行为人发现不及时接管驾驶可能造成交通事故而希望或放任这种结果的发生,选择不接管驾驶的,由于行为人并未驾驶机动车,不可能成立危险驾驶罪,但可能以不作为的方式成立故意杀人罪、故意毁坏财物罪;若行为人应当发现不及时接管驾驶可能造成交通事故但因疏忽大意未能发现,或虽然发现不及时接管驾驶可能造成交通事故但轻信能够避免的,由于其主观上只有过失的罪过,不可能成立危险驾驶罪,但可能成立交通肇事罪。

3.行为人根据系统提示及时接管驾驶的

在这种情况下,因行为人已经接管自动驾驶车辆,其便成为醉酒驾驶机动车的行为主体,可能成立危险驾驶罪。但若行为人立刻停车,则存在认定为情节显著轻微、危害不大,进而通过《刑法》第13条但书出罪的空间。

至于酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶4级自动驾驶汽车的情况,由于4级自动驾驶汽车的驾驶员不负有及时接管驾驶的义务,只要行为人不主动接管驾驶,便原则上不应被评价为危险驾驶罪;反言之,若行为人主动排除自动驾驶接管驾驶,自然应当如上述第3种情况,成立危险驾驶罪。

(三)酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶5级自动驾驶汽车

如上所述,5级自动汽车原则上并不存在驾驶员,也不需要驾驶员在驾驶系统失效时对车辆进行接管。毋宁说,行为人酒后使用车辆自动驾驶功能只是在“乘坐”车辆而非“驾驶”车辆,因此,一般而言,酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶5级自动驾驶汽车的,不存在成立危险驾驶罪的空间。

综上所述,酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶0级至2级自动驾驶汽车,除自动泊车外,一般会成为危险驾驶罪;酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶3级自动驾驶汽车本身不成立危险驾驶罪,但若出现需要驾驶员接管驾驶的情况,则存在成立故意杀人罪、故意毁坏财物罪、交通肇事罪和无罪的可能;若酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶4级自动驾驶汽车,只要行为人不主动接管驾驶,则原则上不应被评价为危险驾驶罪;至于行为人酒后乘坐5级自动驾驶汽车,则原则上不应成立危险驾驶罪。

当然,上述结论只是基于刑法法理和自动驾驶汽车的技术特征进行的推论。由于具体的规范尚不明确,学界也有观点认为,只要智能网联汽车所具备的自动驾驶程序尚未达到完全自动驾驶的标准(即5级自动驾驶),车辆的使用者(或称自然人辅助驾驶员)醉酒就需要承担危险驾驶罪的刑事责任。可见,酒后使用车辆自动驾驶功能驾驶机动车的责任承担问题还需相关法律法规的进一步完善。

无论如何,由于如今在我国已经开放民用的自动驾驶汽车中,只存在0级至2级自动驾驶汽车,而3级自动驾驶汽车仍在内部测试阶段,并未公开上市。4级、5级自动驾驶汽车则仅以无人驾驶出租车、公交车的形式运行。因此,具体到我国的实际情况,除非乘坐无人驾驶出租车和公交车,酒后驾驶机动车的,原则上仍会成立危险驾驶罪。春节将至,“开车不喝酒,喝酒不开车”仍须是每个公民应当牢记在心并时刻遵守的行为准则。

作者简介

张飞虎 律师

2011年毕业于中国政法大学,毕业后供职于某基层法院,民事庭工作四年,刑事庭工作六年,曾担任刑事庭副庭长。2021年7月入职华炬律师事务所,现任山西华炬(长治)律师事务所投融资法律事务部主任。实战经验丰富,先后审理了各类民刑事案件500余件。理论知识扎实,先后发表多篇理论文章。

刑事犯罪辩护联系方式:18834561199

*本微信文章仅为交流目的

不代表华炬律师事务所的法律意见